今日はフェリーで、かつて奴隷貿易の拠点だったゴレ島へ日帰り旅。

なぜか船が一向に出航せず、炎天下の中でまさかの3時間待ち…ようやく船が動き、島に到着したのは13時過ぎ。

まずは港近くのレストランでランチを済ませ、腹ごなしにのんびりと街歩きを始めた。

赤や黄に塗られた壁、咲き誇るブーゲンビリア。

カラフルなコロニアル建築が並ぶ通りは、かつての歴史を感じさせながらも、どこか明るく穏やかな空気が流れていた。

そのあと訪れたのが、島でもっとも有名な場所のひとつ、「奴隷の家(Maison des Esclaves)」。

かつて奴隷たちが収容され、海へと続く“帰らずの門”から遠いアメリカ大陸へと連れて行かれたと伝えられる場所。

アフリカの地を二度と踏むことなく人生を奪われた人々の存在が、静かな部屋の中に色濃く残っていた。

観光地とは思えないほどの静けさの中、美しさと重さが同居するこの島を、ゆっくりと歩いた一日。

猛暑の中、ゴレ島行きフェリーがまさかの3時間待ち!

今日は、セネガル沖に浮かぶゴレ島へ日帰りで向かう。

かつて奴隷貿易の拠点だった島であり、訪れる前から心が少しざわついていた。

朝は近所の売店で朝食を調達。

今は雨季でマンゴーが旬の時期。

売られていたマンゴーは少し熟しすぎていたけれど、柔らかくなった部分を取り除けば、しっかり甘くておいしい。

カフェオレとヨーグルトも一緒にお腹に入れて、エネルギーをチャージ。

今日はしっかり歩くことになりそうだ。

宿からフェリー乗り場までは、配車アプリYANGOでタクシーを呼んで移動。

所要30分、料金は4,700フラン(=1,234円)。

昨日はエアコン付きのジャガーが来たけれど、今日はエアコンなしの年季の入った車で、運次第といったところ。

10時前にはダカール港に到着。

さっそく外の待合所で座って待つが、なぜか全然船が出る気配がない。

しばらくしてようやくチケット購入の案内があり、まず右側のカウンターで入島税500フラン(=131円)を支払い、続いて左側の窓口で往復フェリーチケットを5,200フラン(=1,365円)で購入。

だがそこからが長かった。

チケットを手にしてから、また外で立ったまま約1時間待機。

炎天下でフランス語もわからず、何を待っているのかすら不明。

少しずつ体力が奪われていく感覚に、ぐったりしてしまう。

ようやく屋内のフェリーターミナルに移動できたが、ここでもさらに1時間以上の待機。

エアコンはなく、座れるだけマシとはいえ、汗が止まらず、しんどさは増す一方だった。

そしてようやく乗船へ。

私はうっかり屋根のない2階席を選んでしまい、約20分間の日差し直撃コースで最後のHPを削られる。

ゴレ島が見えてきた時は、思わず小さくガッツポーズ。

ここに来るまでにかかった時間は、なんと3時間──でも、海に浮かぶカラフルな島影を見た瞬間、そんな苦労も吹き飛んだ。

名物フィッシュヤッサでようやく生き返るランチタイム

13時過ぎ、ようやくゴレ島に上陸。

あまりの空腹と疲労に、まずは港近くの老舗レストラン「Chez Tonton Depuis 1949」へ駆け込む。

注文したのは、セネガルの定番家庭料理「フィッシュヤッサ」。

焼き魚の上に、玉ねぎたっぷりのレモン風味ソースがどっさり。

酸味とコクのバランスが絶妙で、ごはんが進む進む。

暑い中でもさっぱり食べられるのがありがたい。

ドリンクには「ビサップ」というハイビスカスの花から作る赤いジュースを。

ビタミンCをしっかり摂取して、ちょっとだけ疲れが取れた気がした。

カラフルなコロニアル建築とブーゲンビリアの街を歩く

ゴレ島に到着して、まずはのんびりと街歩きをスタート。

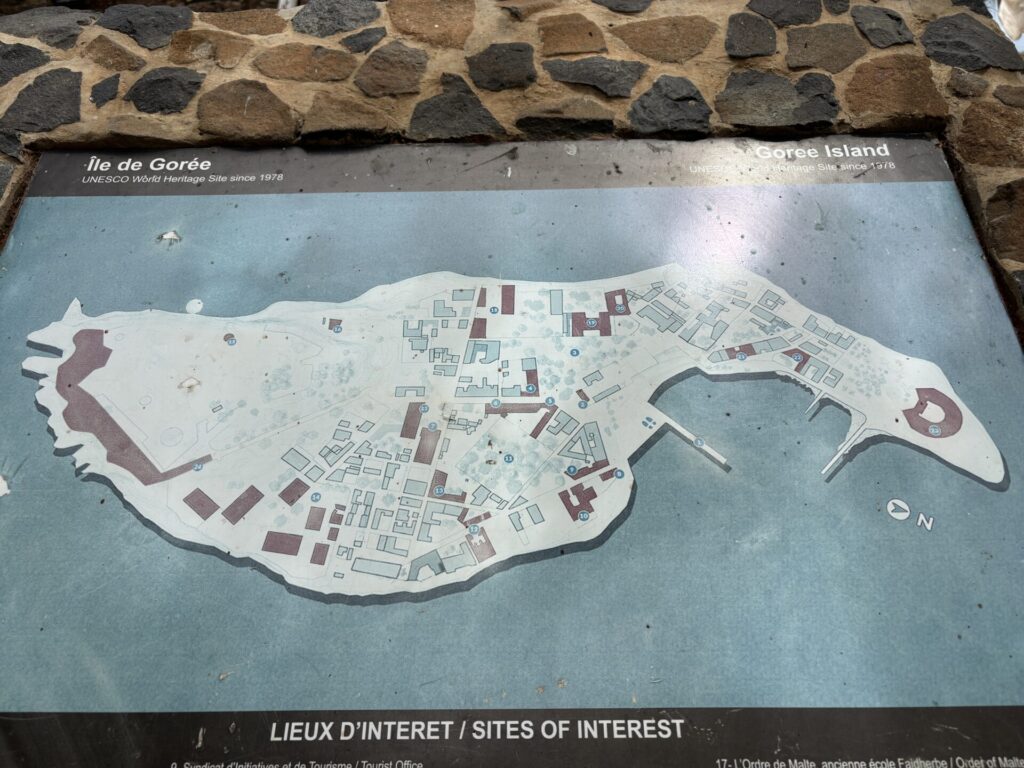

島を歩いていると、途中でゴレ島全体の地図が掲示されている場所があり、どこに何があるのかが一目でわかる。

フェリー乗り場を起点に、「奴隷の家」や博物館、丘の上の記念碑やバオバブ並木など、見どころがぎゅっと詰まっていて、歩いてめぐるのにぴったりなサイズ感だ。

街を歩き始めると、まず目に飛び込んでくるのは、赤や黄色に彩られた壁、そしてブーゲンビリアの花々。

フランス植民地時代の建物がそのまま残された街並みは、どこか南ヨーロッパの港町を思わせるような、柔らかで明るい雰囲気をまとっている。

ふと海の方に目を向ければ、向こう岸には現代都市・ダカールの高層ビル群が霞んで見える。

歴史を静かに抱えるゴレ島と、変化し続ける首都の風景。

その対比が、なんとも言えず印象的だった。

通りの片隅では、猫たちが石の上で気持ちよさそうにお昼寝中。

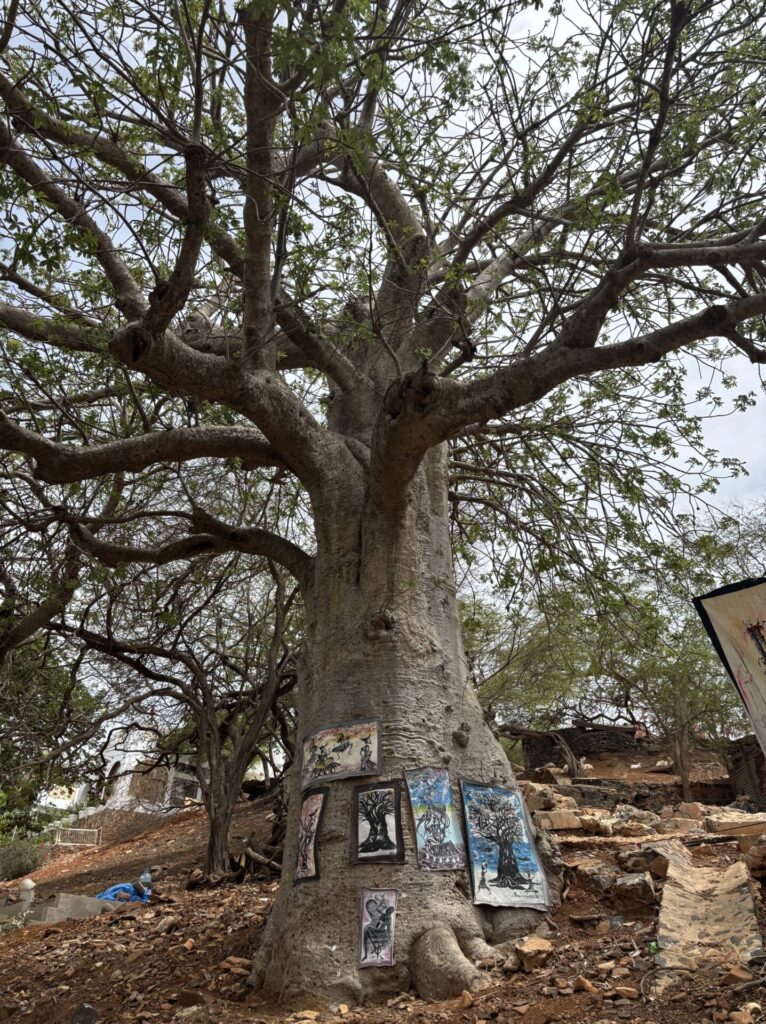

そのすぐ近く、バオバブの木の下では、おじさんが同じように昼寝をしている。

人も動物も、自然体のままゆるやかに時間を過ごすこの島では、ただ歩いているだけで心がふわっとほどけていくような気がした。

アートとバオバブの並木道を抜けて、丘の上から大西洋を望む

島の中央にある小さな丘へと続く道沿いには、カラフルなアート作品がずらりと並ぶ。

まるで屋外美術館のようなこの通りは、散歩がどんどん楽しくなる場所。

なかにはバオバブの幹に直接アートを飾ったユニークな作品もあって、自然と創造が共存する不思議な空間が広がっていた。

丘を少し登ると、視界がぱっと開け、目の前に大西洋の青い海が広がった。

やがて、丘のてっぺんにたどり着くと、「Mémorial Gorée-Almadies」が姿を現す。

ここは、奴隷貿易によって命を奪われた人々を追悼するために建てられた記念碑。

すぐそばには、かつての植民地時代に据えられた古びた大砲も残されていて、この場所がかつて戦いや支配の時代とつながっていたことを、ひっそりと物語っている。

足元をふと見ると、そこにはリモコンやマウスといった電子廃材を使った現代アート作品も展示されていた。

伝統と現代、自然と人工物、過去と現在──そのすべてが混ざり合うこの場所に、改めて「セネガルはアートの国だな」と感じた。

奴隷たちが辿った道──ゴレ島「奴隷の家」で歴史と向き合う

ゴレ島で最も有名な場所、「奴隷の家(Maison des Esclaves)」へ向かう。

まずは奴隷の家の向かいにあるチケット売り場で入場券を購入。

建物内には、小さな展示スペースもあり、セネガルの歴史や奴隷制度の背景に軽く目を通すことができる。

展示を見終え、いよいよ「奴隷の家」の入口へと向かう。

この建物は、アフリカにおける奴隷貿易の歴史を象徴する場所のひとつとされている。

かつてはここに多くの奴隷たちが収容され、船に乗せられて大西洋を渡り、アメリカ大陸へと運ばれていったという。

この“貿易”には、フランス、ポルトガル、イギリス、オランダといった当時の欧州列強が深く関与していた。

彼らはアフリカ西岸に拠点を築き、現地の人々を「商品」として扱い、海を越えて労働力として売り渡していた。

建物の下層には、小さな石造りの部屋がいくつも並んでいる。

男・女・子どもと分けて、ここに奴隷たちが閉じ込められていたという。

光も風もほとんど届かない、狭く息苦しい空間で、彼らは何日も──時には何週間も──船を待たされた。

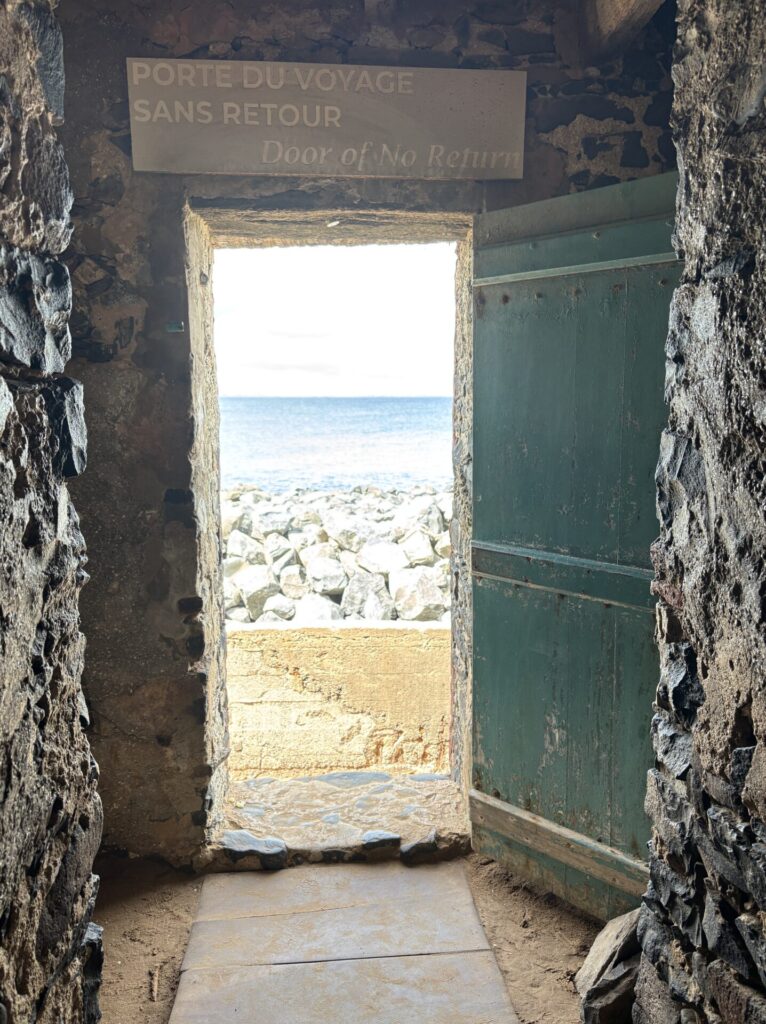

そして、建物の奥には「帰らずの門(Door of No Return)」と呼ばれる細い扉が、海に向かってぽっかりと開いている。

この門を通り、奴隷たちは恐怖と絶望の中で船に乗せられた。

もう二度とアフリカの大地を踏むことはなかったという。

彼らが最後に見た海の色は、いったいどんなものだったのだろう。

館内には、当時の奴隷船の模型も展示されている。

東アフリカのザンジバルでは、奴隷はアラブ商人によって集められ、オマーンやアラビア半島の各地へと送られていた。

ザンジバルは当時、オマーン・スルタン国の支配下にあり、奴隷貿易の重要な拠点として栄えていた。

一方、ここゴレ島からは西へ──フランスやイギリス、ポルトガルなどのヨーロッパ列強の手によって、大西洋を渡り、アメリカ大陸へと奴隷が運ばれていった。

同じアフリカの奴隷貿易でも、関わる国々も、送られる先もまったく異なる。

今回の旅では、ザンジバルとゴレ島という“東”と“西”それぞれの拠点を訪れたことで、奴隷貿易とひと口に言っても、実に多くの国が関わり、異なるルートで無数の人々が連れ去られていったことを実感できた。

展示室には、当時使われていた手枷や首枷、船内の様子を描いた絵も残されている。

奴隷たちは不衛生で狭い船内に押し込まれ、何週間、あるいは何ヶ月にもわたる航海の中で、病気や飢えで多くが命を落とした。

ようやく辿り着いた先で待っていたのは、プランテーションでの過酷な労働。

彼らは生産のための「使い捨ての労働力」として扱われ、そこでまた多くの命が失われた。

ただ「見る」という行為が、ここではとても重い。

静かに、ひとつひとつの展示と向き合った。

希望の像と笑顔の子どもたち──帰りの船まで港周辺を散策

「奴隷の家」を出たあと、まだ船の時間まで少し余裕があったので、港周辺をぶらぶらと歩いてみる。

まず目に入ったのは、「Statue of Emancipation(解放の像)」。

手枷を振り切って空を仰ぐその姿は、過去と未来をつなぐような、力強い希望のシンボルに見えた。

そのすぐ近くには、かつての軍事要塞を利用した博物館も。

重厚な石造りの建物が、かつての戦いと支配の時代の記憶をいまに残している。

港のそばの小さなビーチでは、地元の子どもたちが元気に海水浴中。

重い歴史の島とは思えないような、明るく穏やかな日常の風景がそこにあった。

喉が渇いて、近くにいたおばちゃんから凍らせたセネガルのローカルジュース「シトロン」を1本購入。

シトロンは、レモン果汁に砂糖と水を加えたシンプルなジュースで、セネガルでは屋台や家庭でもよく見かける定番ドリンク。

キンキンに冷えていて、酸味と甘さのバランスが絶妙。

暑さと疲れを一気に吹き飛ばしてくれるおいしさだった。

16時半、ようやく帰りの船に乗船。

夕方の光に包まれたゴレ島を後にして、再びダカールの街へ戻る。

宿に戻る前にスーパーで夕食用のサラダやフランスパンを購入したものの、暑さと疲労で力尽き、部屋に着くなりベッドに倒れ込んでしまった。

電気をつけたまま、夕食も食べずに朝まで爆睡。

セネガルにはエアコンがある場所がほとんどなく、日中も夜も暑さから逃げ場がない。

日本の夏より過酷に感じる。

涼しいケニアから来たばかりの身体には、気温差もこたえた一日だった。

7月12日:使ったお金

さすがセネガル随一の観光地ゴレ島。

ローカル物価と比べると、観光費用はやや高め。

・朝食代(マンゴー等):1,800フラン(=472円)

・タクシー代(宿→フェリー乗り場):4,700フラン(=1,234円)

・入島税:500フラン(=131円)

・ゴレ島フェリー往復代:5,200フラン(=1,365円)

・昼食代(フィッシュヤッサ等):6,000フラン(=1,575円)

・奴隷の家入場料:1,500フラン?(=393円)※メモし忘れたため不明

・シトロンジュース:300フラン(=78円)

・スーパー買い物代:5,100フラン(=1,339円)

・タクシー代(中心地→宿):4,100フラン(=1,076円)

合計:7,663円