天気予報は曇りのち雨。

朝、空を見上げると意外にも青空が。

でもマッターホルンは雲に隠れたまま。

姿が見えていたらスネガ方面へ行くつもりだったけれど、連日の歩き疲れもあって、今日はのんびり過ごすことにした。

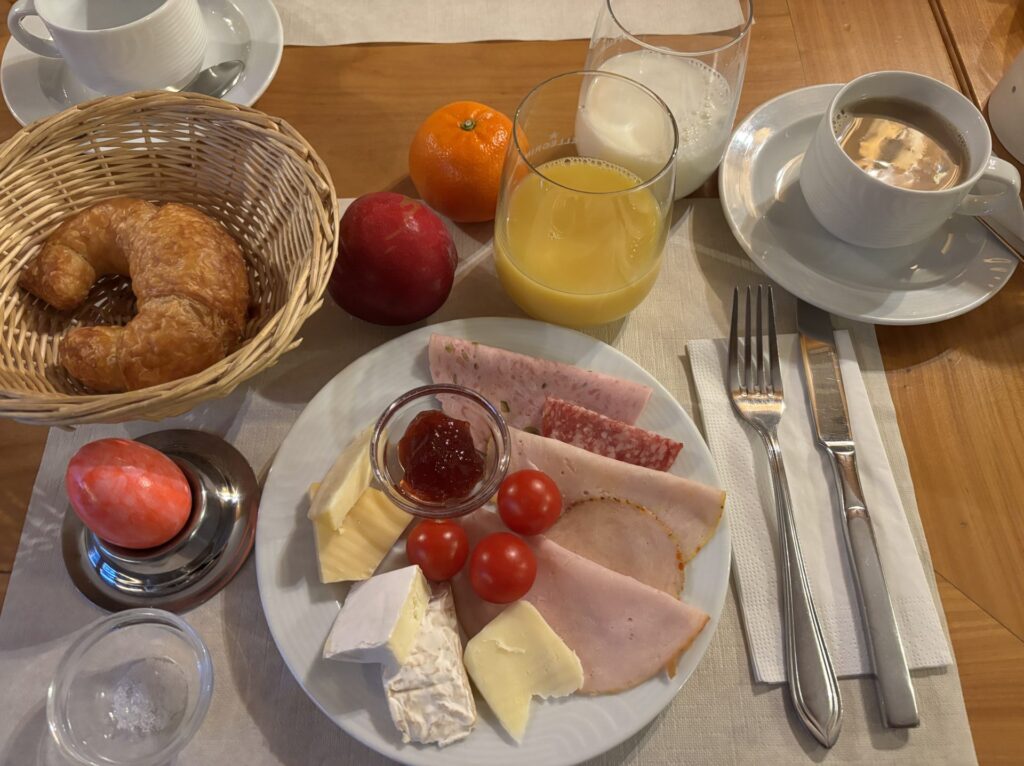

ゆっくり朝ごはんを食べて、ベッドで二度寝。

そんな怠け時間すら贅沢に感じる、旅ならではの朝だった。

そのあとはツェルマットの街をふらりと散歩。

ヴァリス地方特有の高床式小屋を見上げたり、スーパーやデカトロンでお土産を探したり。

お昼はチーズフォンデュと干し肉の盛り合わせで、昼から乾杯。

午後はマッターホルン博物館をじっくり見学し、教会の天井画に心を奪われ、締めくくりはリンツのソフトクリーム。

歩くよりも味わうことに満ちた、静かで幸せな1日だった。

のんびり朝ごはんと二度寝のち、高床式小屋を眺めて街歩きへ

朝、目が覚めてすぐに天気をチェック。

曇りのち雨という予報だったけれど、外を見ると青空が広がっていた。

ただ、肝心のマッターホルンは雲に隠れていて姿が見えない。

もし綺麗に見えていたら、スネガパラダイスに行って軽くハイキングでもしようかと考えていたけれど──。

昨日1日たっぷり歩いて満足したし、グリンデルワルト滞在からずっとハイキング続きだったこともあって、今日はのんびり過ごすことにした。

家族の体力的にも、そろそろ休憩が必要な頃だった。

ゆっくり時間をかけて朝食をとり、食後にはそのままベッドでごろり。

久しぶりの怠惰な時間が、かえって贅沢に感じられた。

10時を過ぎた頃、再び起きて街の散歩へ。

宿のすぐ近くに、ヴァリス地方らしい高床式の木造小屋が建っていた。

柱の途中に平らな石が挟み込まれた独特の構造は「ネズミ返し」と呼ばれ、穀物やチーズなどの保存庫にネズミが侵入するのを防ぐための知恵。

湿気対策も兼ねた、山岳地帯らしい工夫だ。

可愛らしい花も飾られ、素朴なスイスの風景に心が和む。

そのあとはショッピングへ。

ツェルマットにも、スペインで見かけたスポーツ用品チェーン「Decathlon(デカトロン)」があり、テニス好きの家族を案内。

テニスグッズや帽子をいくつか購入した。

その隣にあるスーパーでは、お土産用のチョコや食品類をまとめ買い。

チーズフォンデュと干し肉プレートで昼からごちそう時間

12時の開店と同時に、レストラン「Whymper Stube」へ。

定番のチーズフォンデュを2人前と、ヴァリス地方の干し肉、生ハム、地元のソーセージ、ベーコン、チーズが盛られたプレートを注文。

昼からビールとワインを開けて、美味しい食事をゆっくりと堪能。

食後は宿に戻ってお昼寝。

食べて寝て、買い物して。また寝て。

なんとも極楽な1日。

マッターホルン博物館で知る登山の歴史と山岳村の暮らし

昼寝から目覚めたら、宿のすぐ前にあるマッターホルン博物館「Zermatlantis」へ。

ここでは登山の歴史や、昔の山村の暮らしを臨場感たっぷりに再現している。

両親はシニア料金でお得に入場できた。

入口のQRコードからアプリをダウンロードすれば、日本語音声ガイドが自分のスマホで聴ける仕様。

展示内容がぐっと理解しやすくなった。

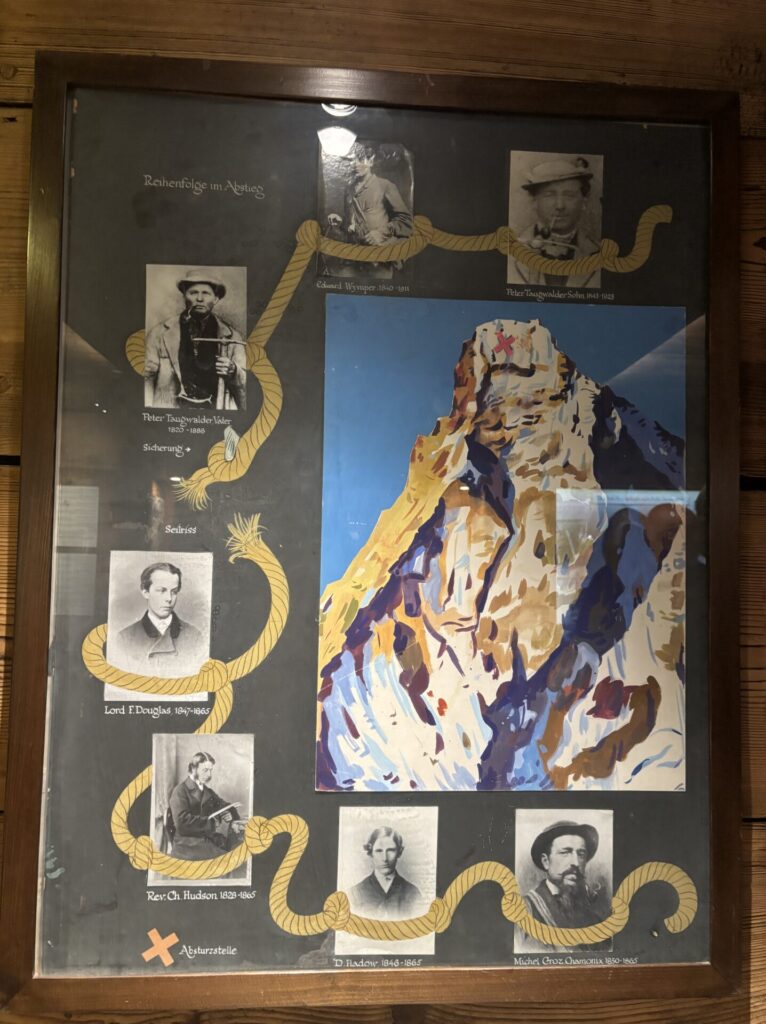

特に印象的だったのは、1865年のマッターホルン初登頂と、その直後に起きた悲劇の展示。

中央にはカラフルなマッターホルンの側面図。

その周囲に、7人の登山者の肖像写真が、下山時のロープの順に沿って配置されている。

- 生還者(上部): ウィンパー(登頂リーダー)、タウグワルダー父子(地元ガイド)

- 滑落死(下部): ダグラス卿、ハドソン牧師、ハドウ、クロズ(フランス人ガイド)

最初にバランスを崩したのはハドウ。

彼の転倒をきっかけに、前後の4人が次々と引きずられ、ロープの途中で切れて谷底へと転落してしまった。

滑落地点にはバツ印が記されている。

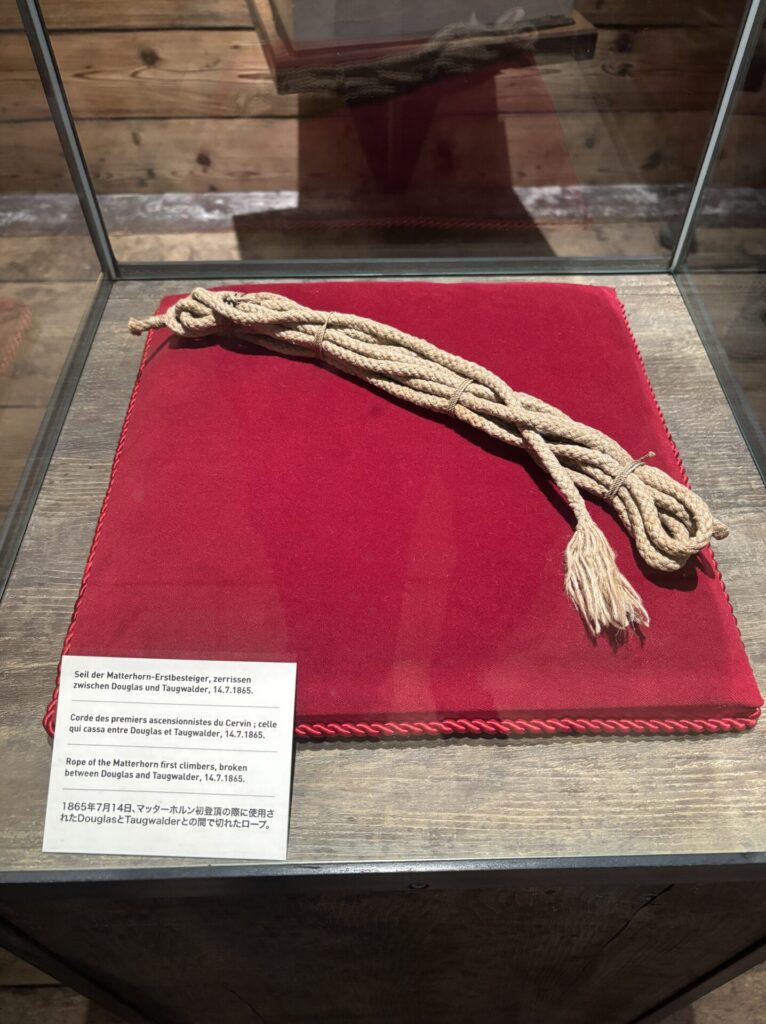

別の展示ケースには、事故当時に実際に使われていたザイルの一部が。

細い麻縄のような素材で、今の登山道具と比べると驚くほど頼りない。

このザイルは、タウグワルダー父と滑落した4人の間をつないでいたが、事故の最中に途中で切れたことで、前方の3人は助かった。

のちに、スイスのロープメーカー「マムート」がこのザイルの複製を使って引張強度を試したところ、耐久性はわずか150kgだったという。

事故後、生還者が意図的にロープを切ったのでは?という疑いもささやかれたが、この強度では、どのみち滑落を止めることはできなかったはずだ。

滑落で命を落とした登山者たちの遺品も展示されていた。

靴、帽子、ロザリオ、聖書など、どれも丁寧に保存されていて、見ているだけで胸が締めつけられる。

当時の簡素な装備で、4000m級の山に挑んだ勇気と無謀。

その一つひとつに、物語が詰まっていた。

博物館の別の一角には、昔のツェルマットの暮らしを再現した空間も。

木造の室内に並ぶ素朴な台所道具。

石のかまど、吊るされた鍋や木の器、木のテーブルと粗い床。

窓の外からは馬が顔をのぞかせ、まるで昔の村に迷い込んだような感覚になる。

今でこそ「スイス=裕福な国」というイメージが強いけれど、かつての山岳村では、厳しい自然の中で慎ましく暮らすしかなかったことが、静かに伝わってくる。

19世紀後半、ツェルマットはヨーロッパ中の登山者や旅行者が集う山岳リゾートとして発展。

村の人々は、茶屋や宿屋を営み、荷物を担ぎ、ときには椅子型の担架で「山の貴婦人」を人力で運ぶこともあったそうだ。

いまのツェルマットの豊かさは、こうした村人たちの努力の積み重ねの上にあるのかもしれない。

聖マウリティウス教会と、ソフトクリームで締める午後

たっぷり時間をかけて博物館を見学し、外に出ると小雨が降っていた。

これからツェルマット入りする旅行者にとっては、数日雨予報が続いていてちょっと気の毒。

傘をさして、すぐ隣の聖マウリティウス教会へ。

ちょうど日曜日のミサが終わったところで、観光客も中に入れるようになっていた。

外観は素朴だが、中に入ると黄金に輝くバロック様式の祭壇がぱっと目に入る。

中でも目を奪われたのが、天井に描かれたノアの方舟のフレスコ画。

虹と動物たちの穏やかな風景に混ざって、下部にはサメや溺れる人々の姿が。

光と影、救済と破滅。

ひとつの画面に矛盾する情景が共存していて、不思議な余韻を残した。

散策のしめくくりに、宿のすぐ横にある「Lindt Chocolate Shop Zermatt」へ。

お土産のチョコを選び、最後にご褒美のソフトクリームをひとつ。

1,000円以上とお高めだけれど、それでも納得の美味しさだった。

ローストビーフとざくろで締めくくる、ツェルマット最後の夜

そしてツェルマット最後の夜は、スーパーで買ってきたローストビーフ、タコの缶詰、サラダ、ざくろなどを並べての夕食。

日本ではあまり食べる機会のないざくろが特に印象的だった。

明日はチューリッヒへ移動。

首都ではないけれど、スイス最大の都市で、金融や商業の中心だと聞く。

新しい街歩きが、今から楽しみ。

9月21日:使ったお金

今日はランチ、ショッピング、博物館見学等にお金を使った。

・土産代(帽子):19.9フラン(=3,717円)

・土産代(テニスグッズ):7.4フラン(=1,382円)

・土産代(チョコ):16.4フラン(=3,063円)

・昼食代(チーズフォンデュ等):173.2フラン(=32,352円)

・博物館入場料:44フラン(=8,218円)※両親はシニア割適用

・ソフトクリーム代(ソフト&土産も):36.75フラン(=6,836円)

・土産代(トレーナー):56フラン(=10,418円)

・スーパー買い物代(夕食等):58.15フラン(=10,818円)

・スーパー買い物代(酒):13.3フラン(=2,474円)

合計:79,278円