海外渡航ワクチンって何を打ったらいいの?

これから世界一周に挑む方にとって、渡航ワクチンの準備は重要なステップです。

訪れる国や地域によっては、蚊を媒介とした黄熱や飲食物から感染するA型肝炎など、日本ではあまり馴染みのない病気にかかるリスクがあります。

しかし、渡航ワクチンはそのリスクを大幅に軽減できる頼もしい存在です。

本記事では、実際の経験をもとに、ワクチン選びや接種スケジュールの立て方、気になる費用感まで詳しく解説します。

世界一周を安心して楽しむための準備を始めましょう!

世界一周の準備:訪問国リストアップの重要性

訪問先や滞在期間、観光内容によって必要な渡航ワクチンは異なります。

そのため、まずは訪れたい国や場所をリストアップし、観光シーズンや移動ルートを考慮して1年間の大まかな旅程を計画しましょう。

私の場合、主な渡航先は以下のとおりです。

ウズベキスタン、オマーン、ヨルダン、エジプト、南アフリカ共和国、ナミビア、ザンビア、タンザニア、ケニア、セネガル、モーリタニア、西サハラ、モロッコ、ポルトガル、スペイン、チュニジア、スイス、ドイツの18カ国

ネパール、メキシコ、チリ、アルゼンチン、ペルー、ボリビア、ウルグアイ、パラグアイ、ブラジル、エクアドルの10カ国

合計で28カ国を訪れる予定です。

ただし、これはあくまで計画段階のリストです。

旅の途中で気分が変わり、予定外の国に長期滞在することも考えられます。

それでも、このリストをもとに必要な渡航ワクチンを事前に準備しました。

海外の病気に関する基礎知識を身につけるメリット

医師の指示通りに渡航ワクチンを接種するだけでは、病気の知識や予防・対処法を十分に理解できないことがあります。

渡航外来を受診する前に、自分で病気やワクチンについて調べ、疑問点を診察時に医師に確認することで、より効果的な対策を立てることが可能です。

また、不測の事態に備えて「自分の身は自分で守る」意識を持つためにも、最低限の病気に関する基礎知識を身につけておくことをおすすめします。

- リスクの予防と回避

渡航先での感染症や健康リスクを事前に把握し、適切な予防策を講じることができます - 適切な準備

必要な予防接種、トラベルクリニックの利用、携帯医薬品の準備などを計画的に進められます - 迅速な対応

症状が出た際、その重要性を理解し、速やかに適切な医療機関を受診できます - 不安の軽減

渡航先の医療事情や健康リスクを把握しておくことで、安心感を得られます

渡航ワクチンの情報収集に役立つ公的機関サイト3選

旅行や海外渡航の際には、信頼できる情報源から最新の医療・感染症情報を得ることが重要です。

ここでは、特に役立つ3つの公的機関のホームページをご紹介します。

厚生労働省検疫所FORTH

海外の感染症情報を調べるなら、まずは「厚生労働省検疫所 FORTH」のホームページがおすすめです。

このサイトでは以下の情報を確認できます。

- 海外渡航に必要なワクチン(予防接種)の情報

- 感染症(黄熱やマラリアなど)の概要や症状

- 国・地域別の感染リスク情報

- 予防接種実施機関のリスト

外務省「世界の医療情報」

外務省の「世界の医療情報」ページでは、国ごとの医療事情が詳しく紹介されています。

主な内容は以下の通りです。

- 衛生・医療環境

- 渡航者がかかりやすい病気やケガの情報

- 推奨される予防接種

現地の医務官が実際に収集したリアルな情報がまとめられており、渡航前の下調べに非常に役立ちます。

訪問予定の国について事前に確認しておくと安心です。

国立感染症研究所

「国立感染症研究所」の予防接種情報ページでは、ワクチンで予防可能な病気について専門的な情報を提供しています。

主な内容は以下の通りです。

厚生労働省 FORTH よりも専門性が高いため、さらに詳細な情報を知りたいときに活用できます。

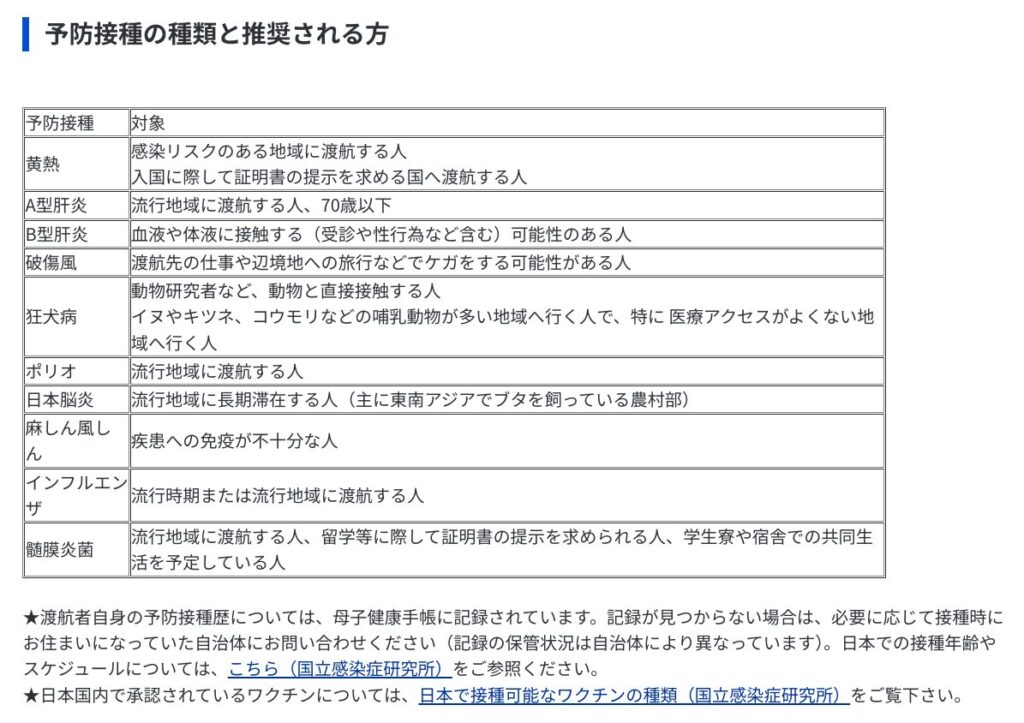

厚生労働省が推奨する渡航ワクチンの種類と特徴

厚生労働省検疫所「FORTH」では、海外渡航者向けに予防接種の情報を提供しています。

このサイトには以下の内容がわかりやすい表でまとめられています。

- 予防接種の種類と推奨対象者

- 地域ごとの感染リスクがある疾患(ワクチンで予防・重症化防止が可能なもの)

この表を参考に、私も渡航先での感染症や必要なワクチンについて調べました。

予防接種で予防できる主な病気とその特徴

厚生労働省検疫所「FORTH」、国立感染症研究所、こどもとおとなのワクチンサイトの情報を基に、予防接種で防げる主な病気についてまとめました。

また、渡航外来の専門医からのアドバイスも記載していますので、参考にしてください。

破傷風、ポリオ、日本脳炎、麻しん・風しんは、小児期に定期接種を受けている方が多いですが、接種を受けていない方や完了していない方もいます。

接種状況は人それぞれ異なるため、母子手帳で自分の接種歴を確認してください。

また、ワクチンの免疫維持期間は病気によって異なるため、必要に応じて追加接種も検討しましょう。

黄熱

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 症状 | 潜伏期間3~6日、発熱、筋肉痛、頭痛、嘔吐 重症化すると黄疸、出血、臓器不全など(重症化した際の致死率30~60%) |

| 感染経路・原因 | ネッタイシマカなどの蚊に刺されて感染 ヒトからヒトへの直接感染なし |

| ワクチン接種対象 | アフリカ・南米熱帯地域に渡航する人 予防接種証明書を求める国への渡航者 |

| 接種スケジュール | 1回接種で生涯有効 接種10日後から効果発揮 |

A型肝炎

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 症状 | 潜伏期間2~7週間、発熱、全身倦怠感、食欲不振、嘔吐、黄疸 成人は症状が出やすく、高齢者は重症化や死亡率が高い |

| 感染経路・原因 | 汚染された食品・水、糞口感染 アジア、アフリカ、中南米で流行 85℃で1分間加熱で不活化 |

| ワクチン接種対象 | 途上国に長期滞在(1か月以上)する人 特に70歳以下の抗体保有率が低い人 |

| 接種スケジュール | – 国産: 0, 1, 6か月の3回接種(効果5年以上) – 輸入: 0, 6か月の2回接種(効果5年以上) |

厚生労働省検疫所「FORTH」のホームページには、ワクチンの効果が5年以上続くと記載されています。一方、渡航外来の専門医からは「免疫は一生維持されるため、追加接種は不要」との説明を受けました。そのため、私は国産ワクチンを3回接種し、今後の追加接種は行わない予定です。

B型肝炎

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 症状 | 潜伏期間90~150日、倦怠感、食欲不振、嘔吐、黄疸 多くは3か月で肝機能正常化 劇症化例では死亡率約2% |

| 感染経路・原因 | 血液や体液を介して感染 母子感染や性行為が主な原因 |

| ワクチン接種対象 | 血液・体液に接触する可能性のある人(医療従事者など) |

| 接種スケジュール | 4週間隔で2回接種し、20~24週後に追加で1回(計3回) 効果は20年以上持続 |

破傷風

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 症状 | 潜伏期間3日~3週 口の開閉困難、手足のしびれや痛み、呼吸困難 治療が遅れると死亡することがある |

| 感染経路・原因 | 動物糞便で汚染された土壌内の破傷風菌が傷口に侵入 |

| ワクチン接種対象 | 野外作業や医療へのアクセスが悪い地域に行く人 |

| 接種スケジュール | 小児期定期接種済みの場合、12歳時の追加接種で20代前半まで免疫が持続 その後は10年ごとに追加接種が推奨される |

狂犬病

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 症状 | 発症後はほぼ100%死亡 初期は発熱、頭痛、筋肉けいれん、恐水症・恐風症状 最終的に昏睡、呼吸麻痺 |

| 感染経路・原因 | 感染動物(イヌ、コウモリなどの哺乳動物)の唾液が傷口や粘膜に接触して感染 |

| ワクチン接種対象 | 動物との接触が多い人、辺境地や秘境に渡航する人 |

| 接種スケジュール | 曝露前: 1か月間で3回接種 曝露後: 傷口状況に応じてワクチン接種(未接種の場合は免疫グロブリンも併用) |

ワクチン接種と狂犬病予防について

- 曝露前にワクチンを接種していても注意が必要です

狂犬病が存在しないとされる国を除き、動物に引っかかれたり咬まれたりした場合には、曝露後(動物に咬まれた後)にもワクチン接種が必要です - 曝露後ワクチン接種の注意点

曝露後のワクチン接種は、傷の状況や使用可能なワクチンの種類によって接種回数が異なります

必ず医師に相談し、適切な対応を受けてください

適切なタイミングでワクチンを接種すれば、狂犬病の発症を防ぐことができます

- 傷口を洗浄・消毒する

傷口を流水と石鹸で十分に洗い流し、ウイルスを除去してください

その後、消毒を行います - 傷口を吸い出さない

感染のリスクがあるため、絶対に傷口を口で吸い出さないでください - 病院を受診する

できるだけ早く病院で診察を受けてください - 治療を受ける

【ワクチン未接種者】

・ワクチンを5~6回接種する必要があります(曝露後投与スケジュールに従う)

・傷口とその周辺に抗体(免疫グロブリン)を注射します

【ワクチン接種者】

・曝露後投与スケジュールに沿ってワクチンを接種します

・免疫グロブリンの投与は不要です

渡航外来の専門医によると、以下の点に注意が必要です。

- 免疫の維持期間は2~5年程度

- 傷の深さや部位によって発症のリスクが異なる(例:首など頭部に近い部位の方が発症が早い)

- 2週間位内に発症する場合、一度もワクチンを打っていない人は初めてのワクチン接種が間に合わず死亡する確率が高い

私は設備の整った病院をすぐに受診できない辺境を旅することが多いため、安全のために事前にワクチンを接種しました。

ポリオ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 症状 | 無症状が90~95%だが、3~35日後に発熱・頭痛・のど痛・吐き気など風邪様症状が出ることがある 重症化すると手足の麻痺や呼吸困難で死亡する場合がある |

| 感染経路・原因 | ポリオウイルスが口から入り腸内で増殖 便を介して他人に感染する 乳幼児が多く感染 |

| ワクチン接種対象 | ポリオ発生国へ4週間以上滞在予定の方 小児期に定期接種を終えていない方や接種歴のない方 |

| 接種スケジュール | 追加接種は1回 |

渡航外来の専門医から、「定期接種で四種混合ワクチンを受けている場合、追加接種を1回行えば免疫が一生維持される」と教えてもらったため、追加接種を受けました。

日本脳炎

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 症状 | 無症状がほとんどだが、感染者の100~1,000人に1人が発症 6~16日後に高熱・頭痛・嘔気が現れる 重症例は死亡率50%、生存者の30~50%に後遺症 |

| 感染経路・原因 | 蚊がブタからウイルスを媒介 コガタアカイエカが主要な媒介蚊 高温多湿で蚊が発生しやすい地域で流行 |

| ワクチン接種対象 | 東アジア、南アジア、東南アジア(特に農村部)への旅行者 |

| 接種スケジュール | 4~5年ごとに追加接種が推奨される 定期接種済みでも流行地域に長期間渡航する場合は追加接種が必要 |

麻しん風しん

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 症状 | 【麻しん】 ・発熱、咳、鼻水、口内に白い発疹→体全体に赤い発疹 ・肺炎や脳炎のリスクあり 【風しん】 ・発疹、リンパ節腫れ ・感染者の15~30%は無症状 |

| 感染経路・原因 | 麻しん・風しんウイルスが原因 飛沫感染・接触感染 麻しんは空気感染することがある |

| ワクチン接種対象 | 妊娠を希望する女性、海外渡航者、接種歴が不明な成人など |

| 接種スケジュール | 定期接種済みの場合 抗体検査をして、抗体がない場合は麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)を1回接種 未接種の場合 2回の接種が推奨される |

私の場合、過去に2回MRワクチンを接種していましたが、抗体検査の結果、抗体がないことが判明しました。そのため、麻しん・風しんのMRワクチンを追加接種しました。

髄膜炎菌

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 症状 | 1~14日後に頭痛、発熱、首を動かしにくくなる 適切な治療が遅れると致死率の高い病気 |

| 感染経路・原因 | 細菌が血流を通じて髄膜に感染 飛沫感染や接触感染が主な感染経路 |

| ワクチン接種対象 | アフリカ中央部(髄膜炎ベルト地帯)への渡航者 ※特に乾季(12月~6月)に流行する |

| 接種スケジュール | 流行地域に渡航する場合は1回接種 効果は約5年持続 |

渡航外来の専門医から、以下の説明を受けました。

- 免疫の持続期間は5年

- 基本的に追加接種は不要。ただし、5年経過後に髄膜炎ベルト地帯に1カ月以上滞在する場合は、再接種を検討するべき

- 2回接種すれば免疫は長く残るため、追加の接種は不要

この説明を受け、私は今回、髄膜炎ベルト地帯への渡航を控えていたため、ワクチン接種を決めました。今後、5年後に2回目の接種をするかどうかは、滞在期間に応じて判断するつもりです。

このワクチンは人生で何度も接種するものではありません。そのため、費用は少し高めですが、安全を考えて接種を選びました。

私が実際に接種した渡航ワクチン

8種類の渡航ワクチンを接種

私は、黄熱、A型肝炎、破傷風、狂犬病、ポリオ、日本脳炎、麻しん風しん、髄膜炎菌、計8種類の渡航ワクチンを日本で接種しました。

B型肝炎ワクチンを接種しなかった理由

B型肝炎ワクチンを受けなかったのは、以下のような感染対策をしっかり行えば、リスクを十分に低くできると判断したからです。

- 不特定多数との性交渉を避ける

- コンドームを正しく使用する

- 信頼できる医療機関を利用する

途上国では医療器具の汚染リスクがあるため、安心できる施設を事前に確認 - 不衛生な場所での皮膚穿孔を避ける

例: 耳ピアス、入れ墨、鍼治療など

これらを徹底することで、感染のリスクを十分に抑えられると考えています。

腸チフスワクチンを接種しなかった理由

世界一周旅行者の中で腸チフスワクチンを接種する人が多いですが、私は腸チフスのワクチンを接種しませんでした。

その理由は以下の通りです。

- ワクチンの効果が限定的である

日本で最も一般的なTyphim Vi®(不活化ワクチン)は、効果が約2年間で、予防率は50%程度とされています - 腸チフスは抗生物質で治療可能である

他のワクチンに比べて、接種を優先する必要性が低いと判断しました。

渡航ワクチンの接種可能な場所と検索方法

渡航ワクチンはどこで接種できる?

麻しん風しん(MR)ワクチンは、近所のかかりつけ内科で抗体検査とワクチン接種を受けることができました。

しかし、それ以外の渡航ワクチンは、通常の内科クリニックでは取り扱っていない場合が多いです。

A型肝炎、破傷風、狂犬病、ポリオ、日本脳炎、髄膜炎菌のワクチンは、「渡航外来」を行っているクリニックで接種しました。

渡航ワクチン接種機関の検索方法

厚生労働省検疫所「FORTH」のウェブサイトを利用すると、以下の情報を入力することで渡航ワクチンを接種できる医療機関を検索できます。

- 都道府県名

- 施設名

- ワクチン名

海外でも渡航ワクチンは接種できる

渡航ワクチンはタイ・バンコクの「スネークファーム(タイ赤十字)」で格安で接種できることで有名です。

しかし、私は過去にインフルエンザワクチン接種後にギラン・バレー症候群を発症し、1年間寝たきりになった経験があります。

そのため、副反応のリスクを考慮し、高額でも日本で接種することを選びました。

また、日本の医療機関では、渡航先の感染症情報や必要なワクチンについて専門家から日本語でアドバイスを受けられるため、安心感があります。

黄熱ワクチンは検疫所で接種できる

黄熱ワクチンは国から指定された検疫所や一部の限られた医療施設でのみ接種可能です。

接種機関については、厚生労働省検疫所「FORTH」のウェブサイトで「黄熱ワクチン接種機関一覧」を確認できます。

黄熱ワクチンの接種はすべて予約制です。

詳細は各接種機関のホームページで確認してください。

私は、最寄りの検疫所で黄熱ワクチンを接種しました。

渡航ワクチンの気になる価格とは?

渡航ワクチンの価格は医療機関によって異なります。

私の場合は、トータルで159,470円でした。

| ワクチン名 | 種類 | 金額(円) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 黄熱 | 生ワクチン | 17,680 | 証明書発行手数料880円含む |

| A型肝炎 | 国産ワクチン×3回 | (7,700×2)+8,800 =24,200 | 最終接種時に1,100円値上がり |

| 破傷風 | トキソイド | 4,400 | |

| 狂犬病 | 国産ワクチン(ラビピュア)×3回 | 16,500×3回=49,500 | |

| ポリオ | 国産ワクチン(イモバックス) | 9,900 | |

| 日本脳炎 | 国産ワクチン(エンセバック) | 7,700 | |

| 麻しん風しん | 抗体検査+MRワクチン | 6,710+9,350 =16,060 | |

| 髄膜炎菌 | 結合型ワクチン(メンクアッドフィ) | 26,400 | |

| 診察代 | 接種ごとに診察代1,100円×4回 | 4,400 | |

| 渡航国際予防接種証明書 | 330 |

ワクチン接種スケジュール

接種間隔のルール

渡航ワクチンには、主に「生ワクチン」と「不活化ワクチン」の2種類があります。

それぞれの接種タイミングについて、以下の点に注意してください。

- 生ワクチン同士の接種

27日以上の間隔が必要です - 不活化ワクチンの接種

他のワクチンとの接種間隔に制限はありません - 同時接種

医師が必要と判断した場合、複数のワクチンを同時に接種できます

同時接種の上限はありません

接種スケジュールを立てる際の注意点

ワクチン接種後、抗体が十分に形成されるまでの期間はワクチンの種類によって異なります。

多くの場合、完全な免疫を得るために複数回の接種が必要です。

そのため、出発の少なくとも1~2か月前から接種を開始することが推奨されます。

これにより、渡航前に十分な免疫を獲得できます。

私のワクチン接種スケジュール

以下に、私の渡航ワクチン接種スケジュールをまとめました。

ぜひ参考にしてください。

| ワクチン名 | 種類 | 抗体つくまで | 初回 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 6ヶ月 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 黄熱 | 生ワクチン | 10日 | 2月27日 | ||||||

| A型肝炎 (国産) | 不活化ワクチン | 2週間 | 5月25日 | 6月22日 | 11月30日 | ||||

| 破傷風 | トキソイド | 4週間 | 6月22日 | ||||||

| 狂犬病 (国産) | 不活化ワクチン | 2週間 | 5月25日 | 6月1日 | 6月22日 | ||||

| ポリオ(国産) | 不活化ワクチン | 3~4週間 | 6月1日 | ||||||

| 日本脳炎 (国産) | 不活化ワクチン | 2~4週間 | 6月1日 | ||||||

| MR(麻しん風しん混合) | 生ワクチン | 2週間 | 3月27日 | ||||||

| 髄膜炎 | 不活化ワクチン | 10日 | 11月30日 |

イエローカードが必要な国と確認方法

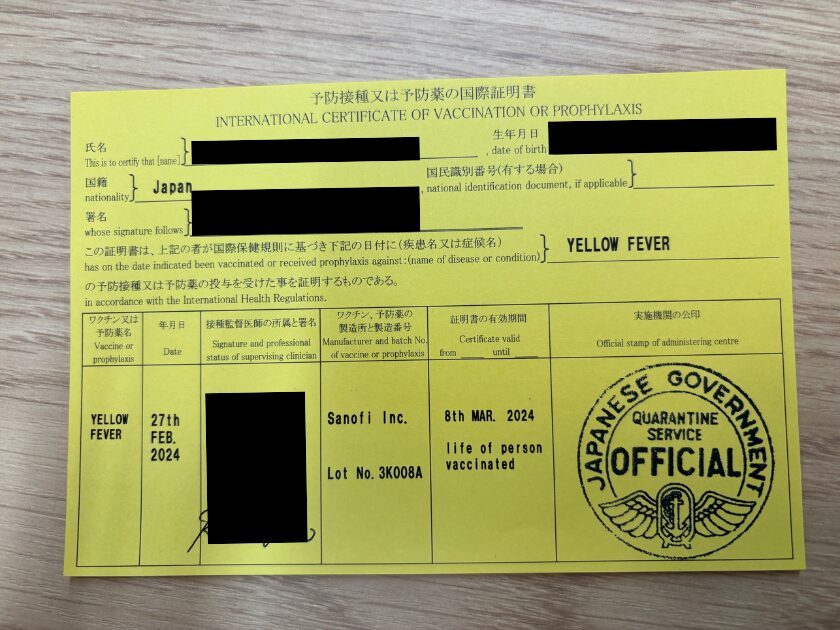

イエローカードとは?

イエローカード(国際予防接種証明書)は、黄熱病などの検疫伝染病に対する予防接種を受けたことを証明する、WHO(世界保健機関)の基準に基づいた公式な書類です。

特に黄熱病の予防接種証明として使われ、一部の国ではイエローカードがないと入国が認められない場合があります。

これらの国は主にアフリカや南アメリカの熱帯地域に位置しています。

必要な国を確認する方法

黄熱リスク国からの渡航者に対してイエローカードを要求する国があるため、厚生労働省検疫所FORTHホームページや各国の大使館や領事館の公式サイト等で確認しましょう。

また、WHOが指定する黄熱病リスク地域に行く場合、入国要件に関係なく安全のために黄熱病ワクチンを接種することをおすすめします。

【黄熱に感染するおそれのある国】

| アフリカ地域 | アンゴラ、ウガンダ、エチオピア、カメルーン、ガーナ、ガボン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コートジボワール、シエラレオネ、スーダン、セネガル、赤道ギニア、中央アフリカ、チャド、トーゴ、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、マリ、南スーダン、リベリア、モーリタニア |

| アメリカ地域 | アルゼンチン、エクアドル、ガイアナ、コロンビア、スリナム、パナマ、フランス領ギアナ、ブラジル、ペルー、ベネズエラ、ボリビア、トリニダード・トバゴ(トリニダード島のみ)、パラグアイ |

イエローカードを紛失した場合

イエローカードを紛失した場合は、再発行手続きが必要です。

再発行は、自分が接種を受けた検疫所(または接種機関)でのみ行うことができます。

その際、本人確認書類(例:パスポート)を提示する必要があります。

また、再発行には手数料がかかる可能性があります。

イエローカードは生涯有効な重要な書類です。

紛失によって渡航スケジュールに影響が出たり、再発行のために帰国が必要になる事態を避けるためにも、イエローカードは大切に保管しましょう。

特に、飛行機での移動時に預け荷物に入れるのは避けましょう。

万が一ロストバゲージ(荷物紛失)が発生すると、手元に戻らない事態に陥る恐れがあります。

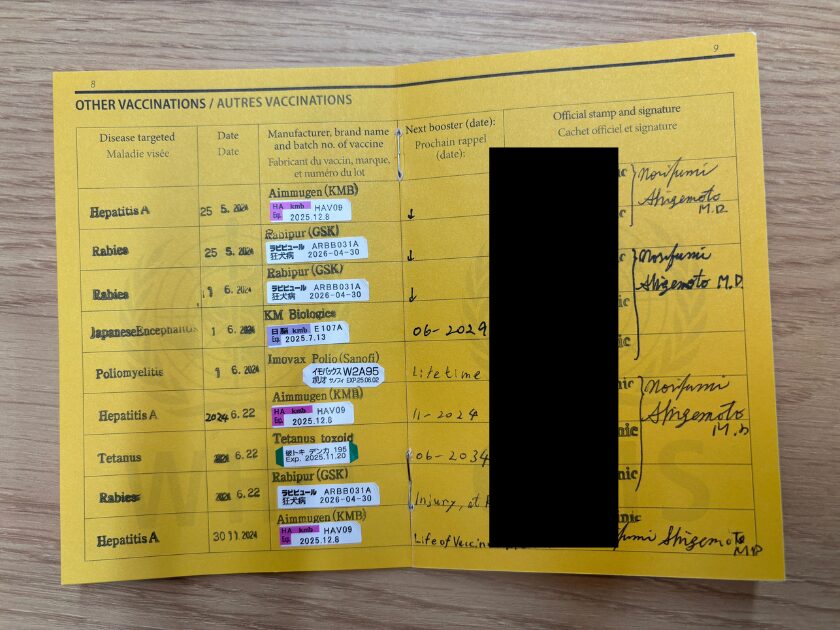

渡航国際予防接種証明書を発行してもらおう

私は渡航ワクチンを接種した際に、病院で「渡航用国際予防接種証明書」を発行してもらいました。

この証明書は、パスポートより少し小さい冊子で、接種したワクチンの種類や接種日などが英語で記載されています。

- 将来の追加接種に便利

今後も旅を続ける予定があるため、この証明書があれば5年後や10年後に追加接種を受ける際に接種履歴がすぐに確認できます

接種するたびに記録を追記できるのも便利です - 急病時の安心感

渡航先で体調を崩して病院を受診する場合、証明書を医師に見せるだけでワクチン接種歴を伝えられます

体調が悪い時に、慣れない英語で説明する手間を省けるのは大きな助けです - 発行費用が手頃

私が受診した病院では、証明書の発行費用は330円でした

安価で手に入るため、気軽に準備できます

海外旅行を安心して楽しむためのワクチンプランまとめ

渡航ワクチンを接種するかどうかは、訪問する国や地域、旅行の目的、滞在期間、そして個人の健康状態や予防接種歴によります。

とはいえ、渡航ワクチンの費用は高額になることが多く、複数のワクチンを接種する場合は、予算オーバーに悩む方もいるかもしれません。

しかし、予防接種は一時的な費用がかかるものの、感染症にかかってしまった場合の治療費や、後遺症による医療費を考えると、長い目で見れば費用対効果が高いケースがほとんどです。

もし費用が心配であれば、この記事でご紹介したタイのスネークファームでの接種を検討するのも良い選択肢です。

現地で接種することで、費用を抑えられる可能性があります。

この記事の内容が、皆さんの旅の準備に少しでも役立てば嬉しいです。

自分の健康を守るため、早めの計画と準備を心がけましょう