今日は、この旅の中でも特に楽しみにしていた「ナミビアの少数民族の村めぐり」へ。

訪れたのは、独自の文化や暮らしを今も大切に守るヒンバ族、デンバ族、そしてヘレロ族の村。

それぞれ異なる衣装や価値観、暮らし方にふれ、まるで別世界をのぞくような感覚だった。

しかも今回は、ただ見学するだけでなく、私の希望で各民族の衣装を実際に着せてもらい、暮らしの一部を体験することもできた。

ヒンバ族の村では、赤土とバターのペーストを体に塗り、牛の乳搾りや発酵作業を。

デンバ族の村では、とうもろこし畑で収穫や粉づくりをお手伝い。

ヘレロ族の村では、貴婦人のようなドレスと角型の帽子を体験。

どの村でも温かく迎えてくれた人々、そして丁寧に案内してくれたガイドのドネラのおかげで、ただの観光では味わえない、濃密な学びと出会いがあった。

今回は、そんな特別な体験をぎゅっと詰め込んだ旅の記録。

村を訪ねる前に…お土産を調達!

朝8時、宿でガイドのドネラと合流し、まずは今日訪れる3つの村へのお土産を買いにスーパーへ。

それぞれの村に約350Nドル(=2,839円)分ずつ、とうもろこし粉、パン、砂糖、油、マーガリン、インスタントコーヒー、嗅ぎたばこのスナッフなどを用意。

現金ではなく物資で渡すのが原則で、女性や子どもたちに確実に届くためだという。

ドネラの的確なチョイスで予算ぴったりに揃えられたが、物価高の影響は大きい。

パン1斤で16Nドル(=129円)。

スーパーのレジスタッフの月給が1000Nドル(=8,111円)と聞き、日々の生活の大変さがしみじみ伝わってきた。

「毎日がサバイバルなのよ」──ドネラの言葉が胸に残る。

観光客の数も、コロナ前に比べてだいぶ減っているという。

ドネラも、「ガイドの仕事は1か月ぶり」と教えてくれた。

そんな中、私を歓迎してくれる彼女の姿勢に心を打たれた。

9時頃、ドライバーが到着。

お土産を積み込み、最初の目的地・ヒンバ族の村へ。

世界一美しい民族!?ヒンバ族の村で暮らし体験

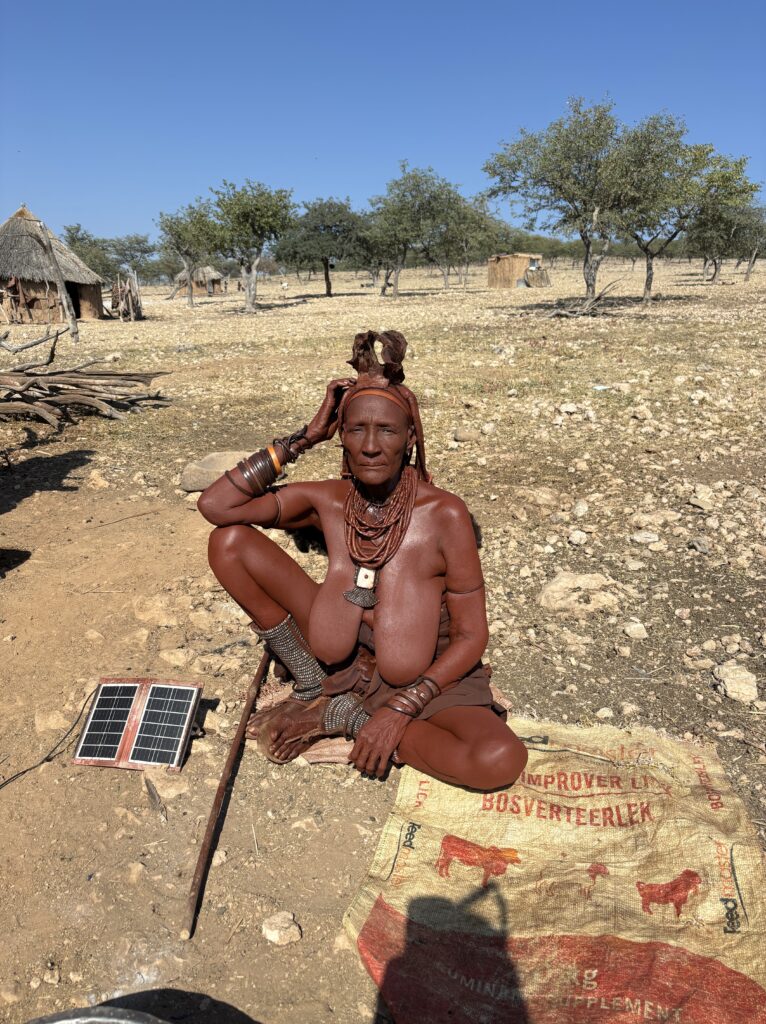

赤土とバターを混ぜたペーストを肌や髪に塗ることで知られるヒンバ族。

赤銅色の肌、皮のスカートや装飾品は、強い日差しや虫除けの知恵でもあり、誇りでもある。

「私もヒンバになってみたい」と伝えると、快く衣装を貸してくれた。

赤土ペーストを全身に塗りたくり、首飾りや動物の皮のスカート、髪の飾りも付けて、すっかり“ヒンバ仕様”に変身!

大喜びで村を歩き回り、まずは牛の飼育エリアへ。

まずは牛の乳搾り。

村の女性たちは慣れた手つきで次々としぼっていくけれど、いざ自分でやってみるとこれが本当に難しい!

しぼった牛乳は、丸くて大きなひょうたんに入れて、振って発酵させる。

バターや酸乳を作るための昔ながらの知恵だ。

私も挑戦させてもらい、牛乳をひょうたんに注ぎ、リズムよく振ってみる。

見た目以上に重たくて、リズムよく振り続けるのはかなりの体力勝負。

伝統的な住居も案内してもらう。

牛ふんと泥で固めた壁、草ぶきの屋根、小さな寝床に生活用品が並ぶ質素な空間。

その中で行われていたのが「スモークバス」。

ヒンバ族の女性たちは一生お風呂に入らず、代わりに香木をいぶした煙を全身に浴びて体を清める。

村には、腰布を巻いたかわいらしい子どもたちがたくさん。

髪型もとてもユニークで、おでこの中央に、二房だけ細く編み込みを垂らしている子もいた。

小屋の前では、女性たちとのおしゃべりタイム。

事前にドネラに教えてもらった現地語を思い出しながら、思いきって「モロ!(こんにちは)」と声をかけてみる。

すると、「コラ?(元気?)」と笑顔で返してくれて、私も「ナワ!(元気だよ)」と続けたら、そこから一気に打ち解けムードに。

「あなたはなぜ結婚していないの?」「いい人はいるの?」と、通訳してくれるドネラ越しに質問攻め(笑)。

記念撮影にも快く応じてくれて、ヒンバの人々との距離がぐっと近づいた気がした。

カメラを向けるとノリノリでポーズをキメてくれたヒンバ女性。

男性たちはTシャツ姿で過ごし、伝統衣装は着ていなかったのが印象的。

そんな中、ひとりの男性が「Fell in love」と照れくさそうに一言。

もちろん冗談として、ありがたく受け取った。

村には電気がなく、電化製品も見当たらない。

ガラケーすら持っている人はおらず、スマホどころか携帯電話そのものを使っている様子もない。

水はタンクで買ってきて、村にひとつだけある水場でバケツに汲んで使っているそう。

トイレもなく、ドネラに聞くと「そのへんの野っぱらで済ませる」とのこと。

じゃあ大のときは?と聞いたら、「そのへんの石で拭く」と教えてくれた。

草かと思っていたので、まさかの“石”という回答に驚き。

最後に、用意していたお土産を手渡し、名残惜しさを感じつつ、次の目的地・デンバ族の村へ向かう。

畑仕事に変身体験!デンバ族の村でのひととき

次に訪れたのは、アンゴラ国境近くに暮らす少数民族・デンバ族(Zemba族)の村。

ヒンバ族に似た半遊牧の暮らしぶりだが、文化や衣装はまったく異なる。

到着時、村の大人たちは畑仕事中で、子守の女性と子どもたちだけが残っていた。

畑も見たいとお願いすると、女性が案内してくれた。

畑には、背丈以上あるとうもろこしの茎がずらりと並んでいた。

畑の中には、にょきっと突き出た土の塔のような「シロアリ塚」も点在していた。

何年もかけてシロアリが作った巣で、ナミビアを車で走っていると道沿いに頻繁に見かけるが、間近で見るのはこれが初めて。

じっと覗いていたら、ドネラが「近づきすぎないで」と注意。

穴の中にはヘビが潜んでいることもあるらしく、むやみに指を突っ込むのは危険らしい。

畑の一角には、収穫されたかぼちゃや、皮をむかれたとうもろこしが山積みに。

私も皮むき作業に参加させてもらい、白と紫が混ざった美しい粒のとうもろこしに感動。

そこへロバの荷馬車がやって来て、収穫物を運搬。

とうもろこしや子どもたちと一緒に、私も荷台に乗せてもらった。

ムチを入れられつつも黙々と進むロバたちの姿に、ちょっぴり胸がチクリ。

荷車に乗っているとき、ドネラが「写真を撮ってあげる」とスマホを預かってくれたのだが、後で見たらドアップの自撮り写真が何枚も混じっていて笑ってしまった。

13時ごろ村に戻り、スーパーで買っておいた肉サンドを出すも暑さで食欲がわかず、ドネラたちに譲る。

そこへヒンバの女性が焼いたとうもろこしを持ってきてくれ、素朴な甘さが体にしみた。

午後、再び村を訪ねると、カラフルなビーズ飾りや布スカートを身につけたデンバ族の女性たちがいた。

お願いして、またしても“変身タイム”へ突入!

カラフルな布のスカートに、ビーズのベルトやネックレス。

未婚女性はビーズの帯、既婚女性は紐で見分けるというルールも教えてくれた。

髪にはビーズ付きウィッグのような飾りを乗せ、バンダナを巻いて完成。

私の姿に「I’m so jealous!」と連発していたドネラにも、衣装を着せてくれた。

実はドネラにとっても初体験だったらしく、2人ではしゃぎながら記念写真。

手で“ナミビアの形”を模したポーズが、定番らしい。

村ではとうもろこし粉づくりも体験。

石の上に粒をまき、平たいすり石でゴリゴリと粉にする。

これが地味に重労働で、村のお母さんたちの手仕事に尊敬の念がわいた。

この村は、観光客があまり来ないのか?私の訪問を子どもたちも大人たちも喜んでくれた。

交流中も子どもたちがずっとそばにいて、笑顔が絶えなかったのが印象的。

別れ際には、デンバ族の人々がとうもろこしやかぼちゃを大きなズタ袋いっぱいに詰めて、「お土産にどうぞ」と手渡してくれた。

こちらが持参したつもりなのに、思いがけないお返しに胸がいっぱいに。

あいさつの「モロ」「コラ」「ナワ」は共通語だったけれど、「ありがとう」は民族ごとに異なり、ヒンバでは「オクへパ」、デンバでは「パパドゥラ」。

こんな違いも面白かった。

西洋×伝統が融合!ヘレロ族の誇り高き暮らし

15時ごろ、ヘレロ族の村に到着。

デンバ族の村で思いのほか時間がかかり、滞在は少し駆け足に。

ヘレロ族の女性たちは、ドイツ植民地時代の影響を受けた西洋風のドレスに、牛の角を模した独特の帽子を合わせる伝統衣装が特徴。

数日前にウィントフックで見た慰霊碑を思い出し、その衣装に宿る誇りと痛みの歴史を感じた。

「着てみたい」と伝えると、女性は自分の一張羅を惜しげもなく貸してくれた。

ふわっと広がるドレスの下には、ペチコートをなんと6枚重ね!

動くたびにスカートが揺れて、まるで昔の映画の主人公になったような気分。

細身の私には胸元がぶかぶかで、子ども用ズボンを中に入れて調整されたのには思わず笑ってしまった。

そのままの格好で村を歩き、女性と一緒に地べたに座って記念写真。

村の家々は、土と牛ふんを混ぜて作られた壁でできていた。

実際に材料の入ったバケツも見せてもらい、昔ながらの知恵が今も息づいていることに驚かされた。

ただ、その暮らしぶりには、ほかの民族の村とはっきりとした違いもあった。

屋外の台所には、机や流し台のような設備が整い、トイレも完備。

さらには洗濯機や電話機、冷蔵庫などの電化製品まであり、それらは太陽光パネルによって動かしているのだという。

足踏みミシンや電話機、冷蔵庫、家具まで揃い、建物の外見こそ素朴だが、中には近代的な暮らしが根づいていた。

ドネラによれば、ヘレロ族はこのナミビアの地に比較的早く定住し、教育や西洋文化に触れる機会も多かったため、他の民族より豊かな暮らしを築いてきたという。

子どもたちは学校に通い、英語も話せるので、観光客相手の仕事や町での雇用にもつながりやすい。

一方、ヒンバ族やデンバ族の村では、ロバの荷車以外の交通手段がなく、学校に通わせること自体が困難な家庭も多い。

教育そのものの必要性を感じていないケースもあるそうだ。

「教育があれば文明的な生活ができる」とは一概に言えない。

何世代にもわたって続いてきた暮らしは、文化であり誇りであり、アイデンティティそのもの。

だからこそ、無理に暮らしを変えようとするのではなく、たとえば野菜や家畜が適正な価格で取引されたり、医療や情報にもう少しアクセスしやすくなったり──そんなふうに、日々の暮らしが少しずつ整っていく中で、それぞれの文化や生き方が自然と守られていく社会になればいいな、と思った。

もちろん、それは簡単なことじゃない。

何十年にもわたって、JICAや国際機関が世界中でさまざまな支援をしてきたけれど、まだ多くの課題は残っている。

でも今回、ヒンバ、デンバ、ヘレロ──「少数民族」と一括りにできない多様な暮らしを体感できたことは、自分にとって大きな学びだった。

お金を払って村を訪問することに違和感を覚える人もいるだろう。

彼らは“観光資源”ではなく、日々を生きる一人ひとりの人間だ。

ずかずかと村に入り、写真を撮りまくって満足して帰っていく──私自身、まさにそんな「外国人観光客」だったかもしれない。

でも、私は私なりに、敬意を持って村を訪れたつもりだ。

その根底には、彼らの文化を知りたいという強い思いがあった。

知らない世界を、自分の目で見てみたかった。

彼らが何を考え、どんな日々を生きているのか、知りたかった。

自分の今日の行動が、正しかったかどうかは正直わからない。

けれど、私にとっては、間違いなくこれからの人生で何度も思い返すような、大切な経験になった。

お返しに胸がじんわり。とうもろこしの夕食タイム

17時過ぎ、宿に戻ってドネラたちと別れ、お土産でもらったとうもろこしを山分け。

5人の子どもを育てるドネラの手助けになったようで、嬉しそうな顔が忘れられない。

私もとうもろこしを何本か受け取り、宿のスタッフにおすそ分け。

さっそくゆでてくれて、スーパーで買ったお惣菜と一緒に夕食に。

日本でおなじみの黄色いコーンと、今日収穫した紫がかったとうもろこしを食べ比べ。

黄色は甘くて軽やか、デンバのものはもちもちで、まるで主食のごはんのよう。

どちらもそれぞれに美味しくて、夜は村での体験を思い返しながら、興奮ぎみに眠りについた。

6月3日:使ったお金

この日は村めぐりでがっつり出費デー。

事前に調べていた金額よりも少し値上がりしていて驚いたけど、最近のナミビアの物価上昇を考えると、妥当な範囲なのかもしれない。

・村へのお土産(350Nドル×3村分):1,058Nドル(=8,541円)

・昼食代(お弁当):47Nドル(=379円)

・ドライバー代(1日貸切):600Nドル(=4,843円)

・ガイド代(3村分):600Nドル(=4,843円)

・ガイドチップ:50Nドル(=403円)

・夕食代(オムレツ等):65Nドル(=524円)

合計:19,533円

ちなみに、今回私がガイドをお願いしたドネラさんは、以下から直接連絡できます。

📧 jakuramadonella@gmail.com

📱 WhatsApp: +264814165785

※ツアー内容や料金は時期や人数によって変動する可能性があるので、事前にしっかり確認してください。